田所 源七(たどころ げんしち)

-戦前の大阪の雄、戦後はステンレスへ進出

-

大正から戦前の大阪を代表する鉄屑商。戦後はステンレス・スクラップに進出した。

1884年(明治17)に生まれた。翁79歳の回顧談によれば、以下の通りである。

明治40年代の24歳のとき、肥料代として千円稼ぐのが目的で徳島から大阪に来た。金はできたが、たまたま妻の帰郷の留守に、知合いに頼まれて鉄屋の手伝いに行ったのが鉄商売に入るきっかけとなった。大正の大戦とドイツ降伏の鉄価暴落は「うまく売り逃げた」その頃は、専ら鋳物銑扱いだったが、これは相場の変動が激しい。そこで製鋼用スクラップに進んだ。明治末年ごろに平炉操業を開始した川鉄も、当時はまだヨチヨチ歩きの幼年期。戦後の1950年、川鉄の社長になった西山弥太郎も当時はナッパ服姿で働いていた。「川鉄にはスクラップを毎月千㌧ほど馬力と艀(はしけ)で運んだ。

1929年(昭和4)、その川鉄も大恐慌に見舞われた。当時は3ヶ月手形。川鉄整理の噂が広がり、他の直納2社は納入を停止したが、田所だけは納入を続けた。ところが金が回らなくなったので代金を薄板の現物で貰い受け、中山製鋼にトタン材料として売って凌いだ」。川鉄のほか住友、大鉄、神鋼、大同の民間製鋼、砲兵工廠などにも納入した。住友の月間消費量は600㌧。半分が田所。残りを2社が納めていた。

田所は普通の鉄屑業者とは異なり一般の寄せ屋回収屑は扱わず、数量のまとまる造船屑、解体船屑、輸入屑だけを扱った。

輸入屑は三菱商事(神戸)扱いで、インド屑は品質が悪かったが、米国屑は伸鉄材を「生き」で転売した。戦争を前に、鉄スクラップ商売も統制会社に吸収され、田所も指定商として戦時鉄屑回収に従事した。当時はすべてが人の手で行われたから従業員も多かった。「夕方には何十台の自転車が店の前に並び、(私をはじめ)みんな同じものを食べるのですが、なにしろ多人数なので米びつにレールをつけておりました。思い出しても壮観です」(62年5月、日刊市况創刊十周年記念・「先人の足跡を探る―開拓者田所源七の六十年史」より引用・要約)。

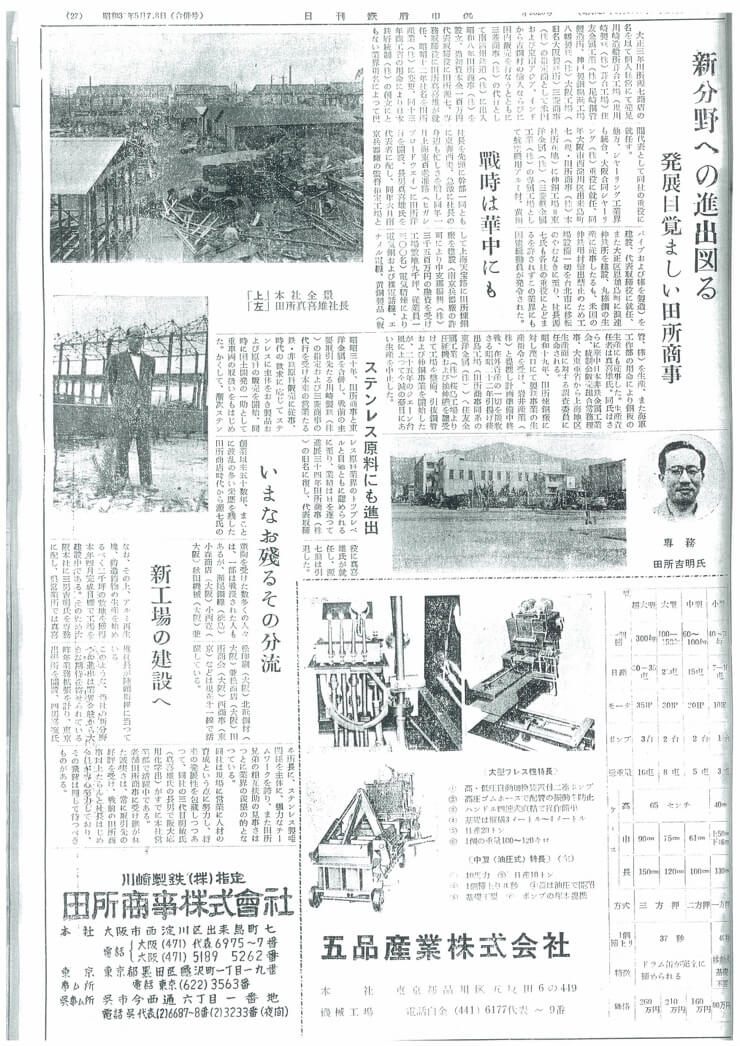

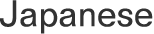

1912年(大正元)田所源七の個人商店として創業。川鉄、住金、神鋼、三菱商事の指定商として米国及び東南アジア、インドから古鋼材の輸入並びに国内販売を行うと共に三菱商事の代行店として南満州鉄道に出入りした。32年(株)田所源七商店を設立。38年日本鉄屑統制の発足に伴い同社取締役に就任。この前後、大阪合同シャーリングの重役や伸銅工場、浪速伸鉄所 (大正区恩加島)を建設した(その後、工場設備は台北に移設)。同年、関連企業の田所洋行を開設し長男・真喜雄が社長として田所錬銅敞を建設、電気銅及び電話線、伸銅品を生産。44年漢口で製鉄事業の生産命令を受け岩井産業と計画準備中に敗戦。関連企業を東洋金属(39年設立)に併合した。46年呉営業所を開設。47年住金・桜島の圧延機及び抽伸機を譲り受け、事業を開始したがジェーン台風から生産を中止。戦後の50年(昭和25)主要扱い商品にステンレスを採用し、ステンレス原料扱いのトップ業者の地位を固めた。59年(昭和34)源七は社長を引退した。

(62年5月、日刊市况創刊十周年記念・「先人の足跡を探る―開拓者田所源七の六十年史」より引用・要約)。